��ѧ�ҷ�����ǧ��������� ��������˵�ٻ�֧��

�����������������������ֵõ�һȺ����˹�ٿ�ѧ���ǵ��о�֧�֡���������˹¡�������ļ��ϵ(SDSS)ͳ�ṩ�����ݷ���������3000��������Ĺ��ߡ���Ȼ����ѧ���Dz���ֱ��ȥ��������Щ���ߣ����ǹ۲ⲻ����ɢ��������Щ�����������֮���̫���е�����������������Ĺ��ߵ������ʱ���ø�����ͬ�����Ƿ����ı仯ȡ�������Ǵ���������������ѧ���ǽ�˷��������е��������ں�ʱ����ξۼ������������Ľ���ܺõ��Ǻ���������ģ�͡�

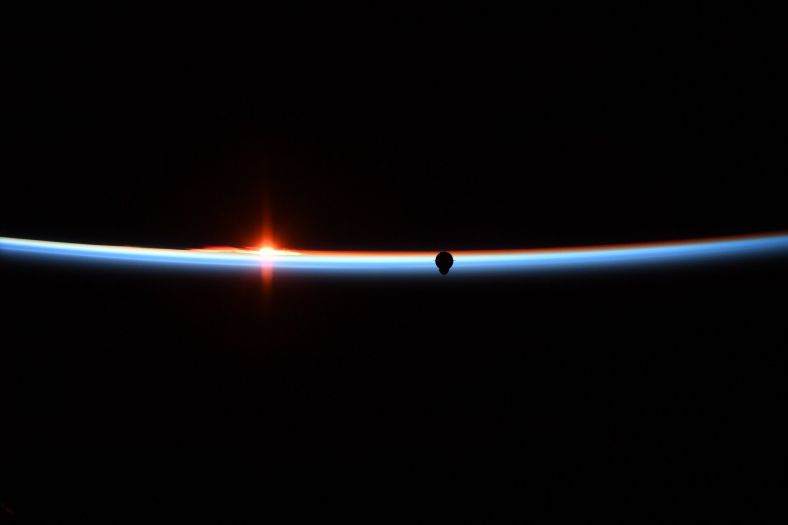

�����ֲ�ʸ��ͼ

���������

������������ߺ͵������չ���������������ϵ�ϸ���죬ʹ�ÿ�ѧ���ǿ��Ի��Ƴ������ķֲ�ͼ���������������һ������귶Χ�ڵ���������ֵľ�ɢ������������������ķֲ����Զ�һЩ������������𰸣����������Ƿ��������������ʵı�����ʲô���������ʣ�����Ϊ���ƶ��������͵ı�Դ��

����SDSS���о��ߣ�����˹�ٿ�ѧ��Uros Seljak��ʾ����ѧ���dz����о���ϵ�ľۼ��γɣ����о����ǵ����桱��������ϵ�γɺ������γ��Ƿdz����ӵ�ѧ�ʡ������Ǿ��������������ɰ����ʹ���ʱ����Ϊ���ܼ���ϵ�Ϳ������İ�����֮��Ĺ���ȱ����ʶ�˽⣬���ǵ��о��ͻ���ֲ�ȷ���ԡ�����������������ϵ��������ߣ�����Ϊ�밵���ʷֲ���������ϵ������������ϵ������������������ȷ���Ե���Դ��

����2002��ŵ��������ѧ����������������Ĺ����������������½��ʵ���У���ѧ����ֻ��ȷ����������������һ����Χ�в��3�����ӵ��������죬���Dz�δ�ܲ�����ӵľ������������Ӷ��о���������ڵ������γ�����ҪӰ�졣���������������������Ŀռ䷶Χ��

��������·�����ʾ���������������ȻС��֮ǰ����������������������ͬʱҲ�ų���һЩ½��ʵ�鰵ʾ���ܴ��ڵ������Ӽ��塣������Դ�������Ҽ�����ʵ���ҵ�Lam Hui˵��������ѧ�������о���������ʱ�յĿ�ѧ��ȴ�ܹ��������ǻ������ӵ����ʣ��������ӡ����˴ζ���������ߵķ���Ϊ�����ʴ����ṩ�˽�һ����֧�֣�����ʾ�����ʲ���ʱ��仯����η����ṩ�˵�ĿǰΪֹ������ʱ���ݻ�����ý��ޡ���Ŀǰû�м��������������ʱ����仯������Ҳ��̫������δ����������˺�ѡ�������˹����һλ����˴η����о��Ŀ�ѧ�Ұ����˹?�������˵��

��������.