����ѧ�ҷ��־��ͺ��ǵ�����������

�������˿Ƽ�Ѷ �ں�嫵������У�������һЩ�쳣���ص����������зdz����˵Ļ����������ܴ�ʹ�ڶ��������ľ��ͺ������������γɡ�������Щ��Ϸ��Ϊ�������ж���������������ѧ���Ǿ������ڵ��о����֣�������������ڵ���̬�⡢���泾���Լ�һ����ģ���������������صȣ�����˴����������ǵ����ʡ��䷽������ͬ��������Щ���ͷ�ĺ������塣

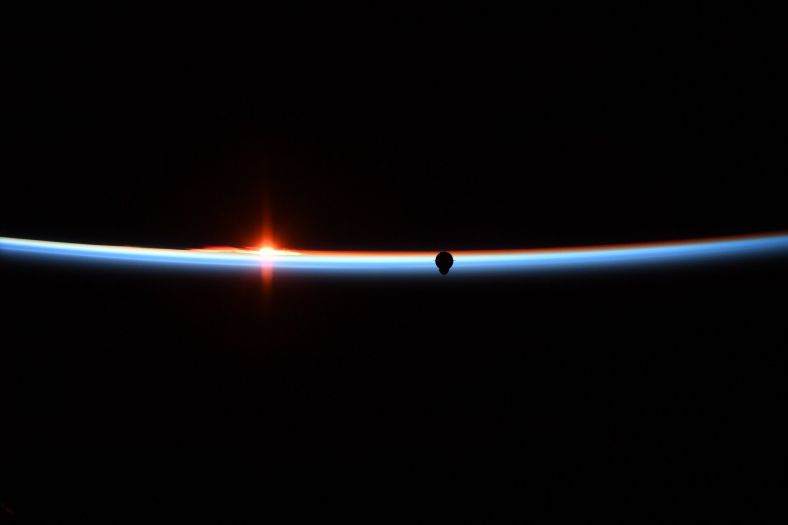

ͼΪ˹Ƥ��̫����Զ�����������ϵ��š�RCW 79��HII�����в��κ�����ͼ��

�������ǣ�������һ��ʲô���Ĵ����¼���ʹ����Щ�������ľ��ͺ�����һʱ֮��ͻȻ�����������أ�������ſ�ѧ�ҵ��ѽ�֮�գ�������ѧ����һֱû��һ���㷺�ϿɵĽ��͡����գ����Է�����ѧ�ҵ�һ�������о��ɹ����ƺ�Ϊ���һ���������һ����⡣

�������������ǵ����Ĵ�������

����������ѧ�����ڹ��ڴ������ͺ��ǵ��������۽��ͣ�Ŀǰ���������ֲ�ͬ�İ汾��һ��������Ϊ�������еľ��ʹ����������������ڳ��ֵ�С�������ǽ������������ã�ͨ�������ܱ����ʣ������ۼ����ɣ�����һ�ֽ�������Ϊ���ͺ�������������СЩ�ġ�ԭ���ǡ��ϲ����ɵġ�����֮�⣬����һ�ֱȽ������ġ��ۼ�-̮�������ǵ���ģ�ͣ�����������Ϊ�����Ĵ��������ǣ���������ǰһ�����������ǵ�Ӱ��֮�£������γɵĵڶ��������塣

�������գ�һ�����Է���������ѧ�о�С�鷢����һ�����µĹ۲�ͼƬ������Щ�����ϸ�۲⾫�ķ�����ͼƬ�У��о���Ա��Ϊ���㹻�걸��ϸ��֤�ݿ���֤�����йؾ��ͺ��ǵġ��ۼ�-̮��������ģ����ʵ������ȷ�д��ڵġ�ͬʱ����Щ���Է���������������ʵ���ҵĿ�ѧ����Ҳ��ʾ�������ų��������ֺ��ǵ�����������ͬʱ���ڵĿ����ԡ�

�������ۼ�-̮����ģ�ͺ͡�HII����

�������ڴ������������ǵ����ġ��ۼ�-̮����ģ�ͣ�����ѧ�������������ģ���������һ�ź��ǵ������ﵽ̫��������8��ʱ����ź��DZ㿪ʼ�Ը�����������ӵ���ʽ���ģ���������������ɴ�������һϵ���¼���ֱ�Ӵ����˾��ͺ��ǵ����յ��������У��������ĸ���������������ܱ������ڵ�������ӷ�����Ӧ�����º�����Χ��������������������ѧ����Ϊ�����������ijһ������һ������������������������������ճ�Ϊ�ڶ�����������ǵĵ����أ���һ����������ѧ�ϱ�����Ϊ��HII������

������HII�����ڵĵ��������¶ȼ��ߣ����������������ţ�ͬʱҲ�������ͷ�Χ��������Χ��������ȴ�����������Ÿ��µ��������������̣�����������ͳ����������ۼ����ڵ�������������Χ���ڴ˺��������ȶ��Ե�Ӱ��֮�£���Щ���峾���������Ѳ����Ծ�£������ǿ���������������ʹ�����ʡ�̮�������������������ݾ�£�γ�һ����������ĵڶ������������塣��ǰ�кܶ��ѧ�Ҷ���������ν�ġ��ۼ�-̮����ģ�����ۣ�����һֱû���㹻��֤������֤����

��������ϵRCW 79���ġ����ǡ��˶�

�����˴η�������ѧ�о�С�鷢����ͼƬ������������ϵ��һ����������Լһ����ǧ���꣬���ΪRCW 79��HII�����ǡ�����ͼ���������ĸ�����һ�������������������ľ���ͼ������������������չʾ�������С����ǡ�����ÿ�����ڵ���ʵ���Ρ�

�������������·�����ͼƬ���У���Χ���͵ij�ɫ������ʾ��Χ����RCW 7 9������(HII��)�ⲿ�ij���������ǣ���ɫͼ����ʾ����������������ڲ�������������壻����Χ��ɫ������������ȴ�����ۼ�Ũ�����ɵ�������ǡ������ѧ��ʹ��˹Ƥ��̫����Զ�������к��Ⲩ�ν��й۲�ʱ���о���Ա�������ڶ�����ЩŨ�������½��γɵĵڶ����������������ǵ���Ӱ��

ͼΪ����ϵ�ڱ�š�RCW 79����HII����ͼ����ɫ������������Ԫ�أ���ɫ�����ⲿ�ij���������ǣ���ɫ�����Ũ���ۼ�����ȴ�������ʣ��ڶ����������DZ���������һ����Ũ�����ڡ�

�������ѧ�Ҹе���Щ������ǣ�������Щ�½������ĵڶ��������У���һ�Ž�������Ĵ��������ǣ��Ѿ���ʼ��������������ӷ��������������������Χ�Ѿ��ɹ�������һ��С�͵��������Լ���HII�����������

�������ڶ���Щ����ṹ֮�����λ�ú�������̬�ϵĹ����������о�С������϶����������йش��������Ǵ��������ġ��ۼ�-̮����ģ����ʵ������ֱ�ӵ�֤�ݡ���Ϥ�������о����Ŀ����ڽ��ڳ���ġ�����ѧ����������ѧ����־�ϡ�(Sabrina)

��������.